【ほろ酔いで語る「本の話」】第三回 音楽仲間とセッション ゲスト:Homecomings 畳野彩加さん・福富優樹さん

2026-02-27

2025-06-30

こんにちは。

バリューブックス広報の竹村です。

梅雨入りを前にした、晴れともくもりともつかない空に、心地よい風が吹いた6月8日。

無印良品 アリオ上田店では、「こどもほんや」がオープンしました。

本を届けるよろこびに出会った、子どもたちの1日。

その挑戦と成長の記録をお届けします。

小学生の子どもたちが自ら本を選び、値段をつけて販売する。

そんな、“1⽇限定の本屋さん”をつくるワークショップ型イベントです。

子どもたちの居場所づくりをめざして社内で立ち上がったプロジェクトで、地域とのつながりも大切にしています。

これまでは、自社倉庫や実店舗「本と茶 NABO」でのみ開催してきましたが、

今回ははじめて社外に飛び出し、「無印良品 アリオ上田店」とのコラボレーションが実現。

子どもの非認知能力を育む教室「アソビノ」にも、監修というかたちでご協力いただきました。

この日参加したのは、5人の子どもたち。

ちょっぴり緊張した表情で集合したものの、自己紹介とちょっとした遊びで少しずつリラックス。

無印良品のスタッフさんと一緒に、接客の基本となるあいさつの練習をしました。

「いらっしゃいませ」

「少々お待ちくださいませ」

「ありがとうございました」

「またお越しくださいませ」

練習の途中で、子どもたちからこんな声があがります。

「接客って、ちょっと恥ずかしい。どうしたらうまくできますか?」

するとスタッフさんは笑顔で問いかけます。

「本は好きですか?」

「うんうん!」と元気にうなずく子どもたち。

「“本が好き”という共通点があれば、自然と会話が弾むこともあります。

まずは“いらっしゃいませ”の一言からで大丈夫。

たくさん話そうとしなくても、基本のあいさつができれば十分ですよ。」

その言葉に、子どもたちの表情が少しやわらぎました。

続いては、本の並べ方のコツを学びます。

無印良品の売り場を見学しながら、

・左から右へ、小さいもの→大きいもの、明るい色→暗い色の順で並べる

・同じジャンルやシリーズはまとめて置く

など、見やすく手に取りやすい棚づくりの基本を教わりました。

学んだことを胸に、いよいよ子どもたちの本屋づくりが始まります。

販売するのは、バリューブックスに届いた、さまざまな人の思いが詰まった古本たち。

子どもたちはその中から、「どんな人に届けたいか?」を想像しながら、事前に考えてきた“絵本”、“図鑑”、“猫の本”などのテーマに沿って選書しました。

こども向けの絵本を中心に、大人が一緒に選べるようにレシピ本も置くなど、家族で楽しめるような売り場を考える子も。

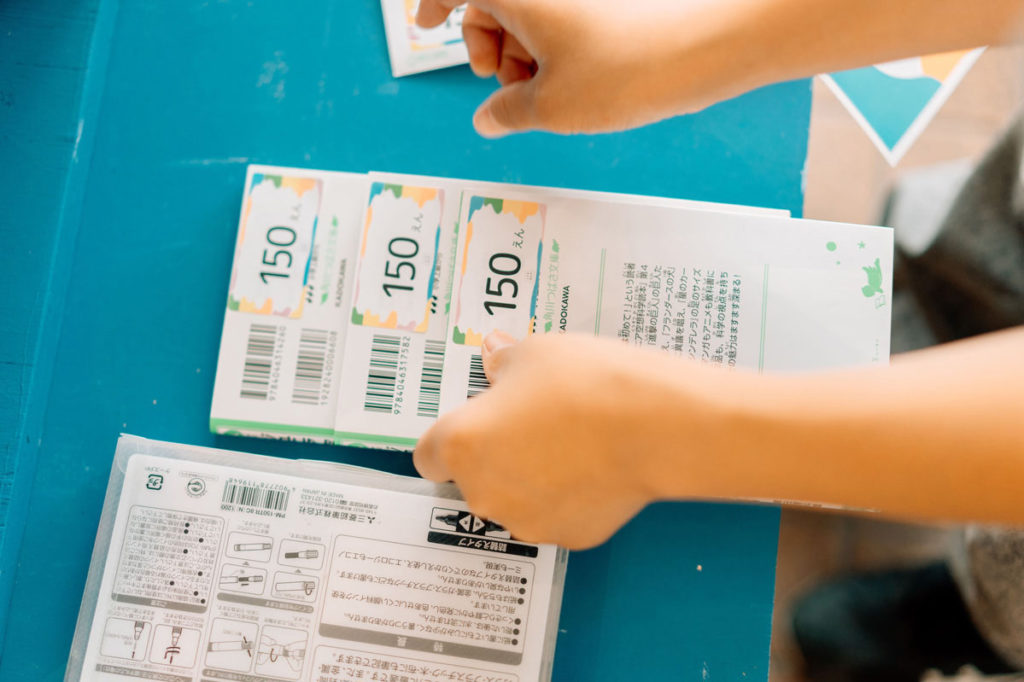

選んだ本に値づけをする場面では、

“好きな本を誰かに届けたい”という気持ちから、「大事に読んでくれる人に買ってほしい」と、あえて高めに設定する子や、「絶対に読んでほしいから」と、手に取りやすい値段にする子もいました。

一方で、「これは人気がありそうだからちょっと高めに」 「早く売れるように、安くしてみようかな」 など、“売上”を意識する姿も見られました。

中には「この本、定価1万円以上するよ!」と驚きながら、3,000円の値をつける子も。

“届けたい”という思いと、“どうすれば売れるか”という視点。

その両方が、子どもたちの価格設定にしっかりと表れていました。

本棚に本を並べるときにも、

好きな本やおすすめの本、売りたい本の表紙がよく見えるように“面出し”したり、ジャンルごとにまとめたりと、それぞれの工夫があちこちに。

「どんな本をどんなふうに並べたら、お客さんが手に取りやすいか?」

そんな考えが、“自分のお店”としての棚づくりに活かされていました。

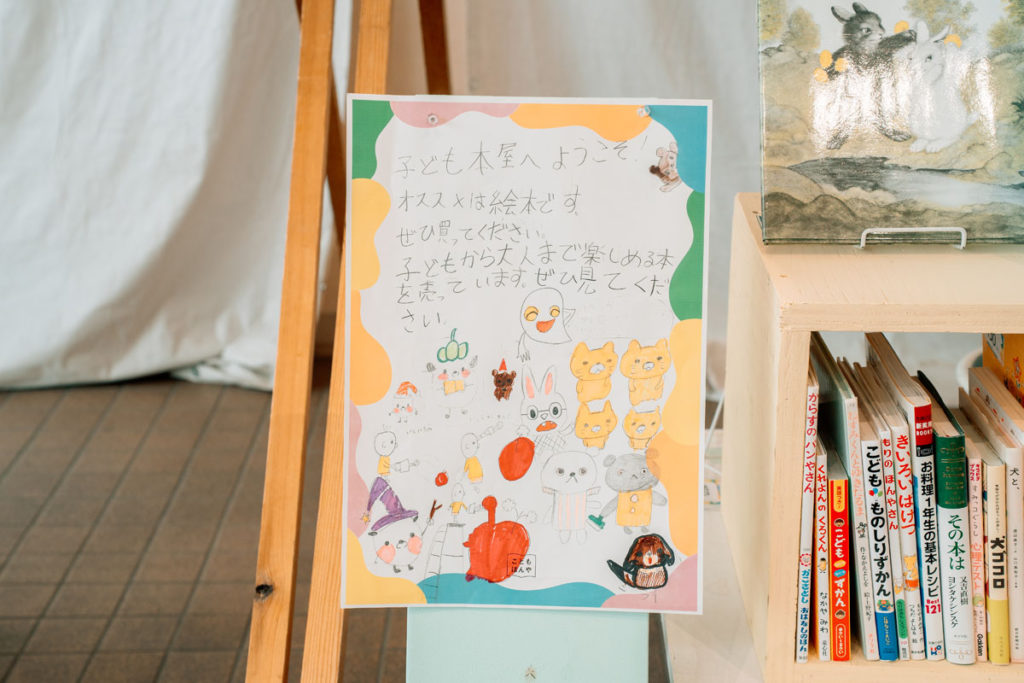

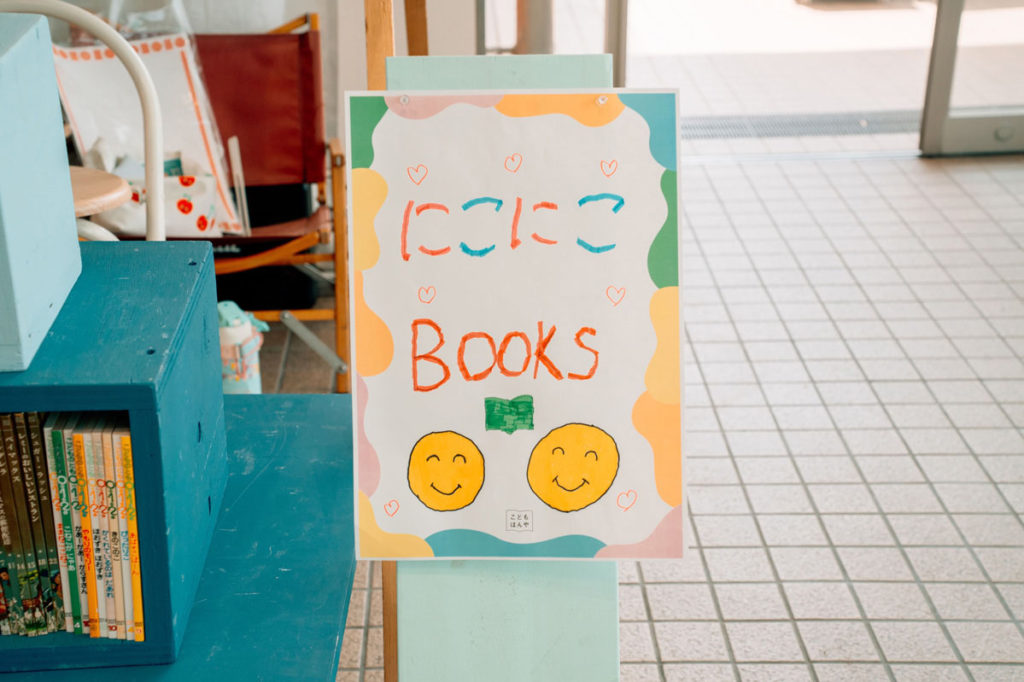

看板にも、個性が光ります。

「ねこの本屋」「ちびっこ本屋」「にこにこBOOKS」など名前をつけたり、お店の紹介やメッセージを書く子も。

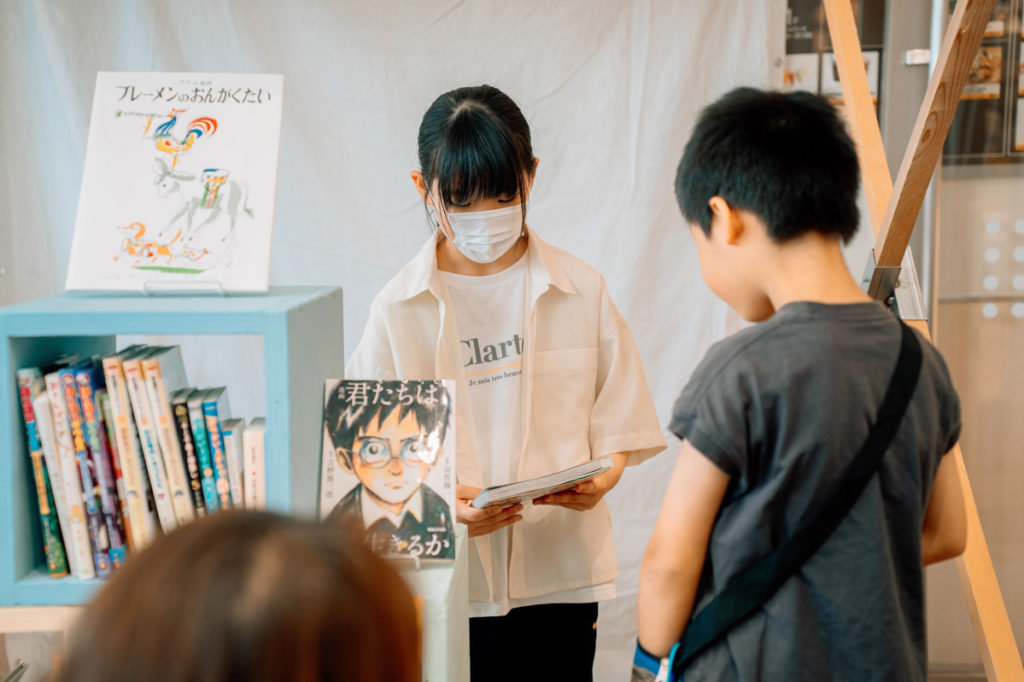

準備が整い、迎えた開店。

お子さま連れのお客様が続々と来店し、にぎやかなスタートとなりました。

とはいえ、最初はやっぱり緊張がにじみます。商品を渡す手がぎこちなく、声もちょっぴり小さめ…。

それでも、自分が並べた本が売れていくたびに、「工夫が伝わった」という手ごたえが、少しずつ自信に変わっていきました。

やがて、 「こんな本ありますよ〜」 「ありがとうございました!」 と自然に言えるように。

お客さまの中には、まだ文字の読めない年齢の子も、自分で本を選び、レジへと進む姿がありました。

保護者の方も一緒に「懐かしい本!」「これ買っちゃおうか」と盛り上がる場面も多く、「こどもほんや」は子どもたちだけでなく、家族にとっても特別な買い物体験になっていたようでした。

午後になると、「アソビノ」の子どもたちが応援にかけつけてくれました。

元気な声でお客さまを呼び込む姿に刺激され、 まだ少し緊張していた子ども店長たちも、 「いらっしゃいませ〜!」と大きな声を出すように。

そして、「午前中、小さい子が絵本をたくさん買ってくれた」と気づいた子は、少なくなっていた絵本を自ら補充。

売り場の様子をよく観察し、午後の売り場づくりにきちんと活かしていきます。

途中で、「この本、なかなか売れないね」 「値下げしてみようか?」と話しながら、

POPをつけたり、声をかけたり、状況に合わせて工夫する姿もありました。

子どもたちのそばでそっと見守っていた保護者のみなさん。

「ふだんは控えめなのに、自分から話しかけていて驚いた」

「一緒にやっていたら、きっと口出ししてた。でも今日は、見守れてよかった」

大人が手を貸さなくても、自分の力で考え、伝え、動くことができる。

そんな子どもたちの姿を見て、「なんだか感動しちゃった!」という声も聞こえてきました。

気がつけば、どの子もすっかり“店長”の顔つきに。

にぎやかだった売り場も、次第に落ち着きはじめ、閉店の時間がやってきました。

目標の売上を達成できた子もいれば、あと一歩だった子も。

それでもみんな、最後までやりきったような、堂々とした表情を浮かべていました。

1日の終わり、子どもたちからはこんな声が。

「たのしかった!」

「次は小さい子が好きそうな本をもっと増やしたい」

「今度はもっと高く値段をつけてみたいな」

「買ってくれた人にプレゼントをつけるのもいいかも」

最初の緊張はすっかり消え、すでに子どもたちの中で新しいアイディアがふくらみはじめていました。

これまでバリューブックスでは、保育園や小学校に本を無償で届ける「ブックギフト」という取り組みを続けてきました。

けれど、「こどもほんや」では、子どもたちの立場が逆転します。

これまでは“本を受けとる側”だった子どもたちが、今度は“届ける側”に。

いちど役目を終えた本に、もう一度光をあて、自らの手で選び、値づけし、誰かに手渡す--

そのひとつひとつの経験が、「本の循環」を育む力になっていきます。

そして “誰かを思って工夫したこと”が、ちゃんと目の前の人に届く。

そんな体験が、たった1日でも子どもたちの自信につながっていたように思います。

「こどもほんや」はこれからもまちを巡りながら、本を通じて学び、地域とつながる体験を子どもたちに届けていきます。

子どもたちの挑戦が、まちに少しずつ新しい風景をつくっていく。

その積み重ねを、これからも見守っていただけたらうれしいです。

撮影:篠原幸宏、中村聖徳

▼こどもほんや初開催の様子はこちら

「店長は小学生。1日限定の小さな本屋「こどもほんや」へようこそ !」

https://www.valuebooks.jp/endpaper/2754/

▼「古紙になるはずだった本」

無印良品アリオ上田店では、「古紙になるはずだった本」の売り場を拡大リニューアルしました!

ぜひお立ち寄りいただき、お気に入りの一冊を見つけてみてくださいね。

posted by 竹村 奈々

バリューブックスの広報担当。旅、ごはん、韓ドラ、K-POP、そしてお笑いが好き。東京から長野にUターンし、自然に囲まれて双子をゆるっと育ててます。

BACK NUMBER