【ほろ酔いで語る「本の話」】第三回 音楽仲間とセッション ゲスト:Homecomings 畳野彩加さん・福富優樹さん

2026-02-27

2025-08-08

この夏、バリューブックスでは「本」と「自然」をつなぐキャンペーンをはじめます。

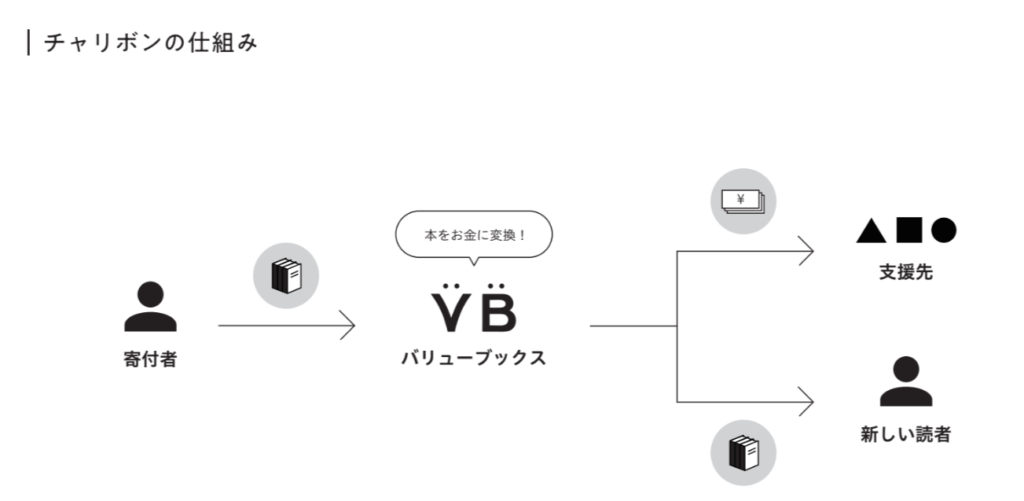

バリューブックスの姉妹サイトであり、本の買取を通じて、寄付ができる仕組み「チャリボン」をご存じですか?

「チャリボン」では、本の買取金額を社会課題に取り組む、NPO等の団体へ寄付することができます。

今回は、自然にまつわる分野で活動する4つの団体をピックアップし、それぞれの取り組みをご紹介します。

あなたの読み終えた一冊が、自然保護に取り組む団体の力になります。

本棚に眠る一冊が、自然を守る力になるとしたら──。

そんな思いでお届けするのが、#BOOKS FOR NATURE

自然と触れ合うことが増える夏、「本を送る」ことで支援が届く先のひとつ、日本野鳥の会。

自然保護の専門職員やレンジャーが、全国に7か所ある野鳥の“サンクチュアリ”(自然系施設)を拠点に、東京の事務局と連携しながら、野鳥に親しみ、自然を守る活動を続けている団体です。

そのサンクチュアリの一つ、東京港野鳥公園を訪ねてみました。

バリューブックスが拠点とする長野県上田市から電車で約2時間。

東京モノレール・流通センター駅で下車し、夏の日差しを感じながら、東京港野鳥公園を目指しました。

四方から行き交う大型トラック、並び立つ流通倉庫。まさに「物流の拠点」といった街並みを抜けて、歩くこと約15分。

次第に緑が生い茂る一角にたどり着き、ようやく公園の入り口が見えてきました。

一歩足を踏み入れると、舞う蝶の姿が迎えてくれ、ついさっきまで歩いていた街の景色とはまるで違う、別世界に迷い込んだような気分になりました。

(取材日・場所: 2025年7月9日/東京港野鳥公園(東京都品川区))

「公益財団法人 日本野鳥の会」は、独自の野鳥保護区の設置、野鳥とその生息環境を守るための調査・保全・環境教育などを全国で展開しています。

今回、お話を伺ったのは、共生推進企画グループの篠木さんと塚田さん。そして、東京港野鳥公園でチーフレンジャーとして勤務されている川島さんの3名です。

篠木さんと塚田さんのおふたりにはチャリボン連携の背景や団体の取り組みについて。

そして、川島さんには現場の活動とその意義について、またどのようにチャリボンの寄付が活かされているのかを伺いました。

野鳥観察ができる「ネイチャーセンター」

日本野鳥の会の活動拠点であるサンクチュアリには、直営施設が2か所、地方自治体からの受託や指定管理者として運営している施設が5か所あります。

東京港野鳥公園は、日本野鳥の会と東京港埠頭(株)が指定管理者グループとして、東京都と協定を結んで運営している海上公園です。海と緩やかにつながり、渡り鳥が羽を休める、豊かな自然環境が保全されています。

海外からわざわざ訪れる方も多く、都市の中で自然とのふれあいができる貴重な場となっています。

「鳥がいる場所には、豊かな生態系があります。」

そう語るのは、現場で30年以上活動を続けるチーフレンジャーの川島さん。

自然環境の調査、管理、普及活動を行うチーフレンジャーの川島さん

ここでは野鳥の調査、来園者への解説、環境管理(草刈り・剪定・池の水門管理など)を日々こなしながら、9つの環境を人の手で維持しています。

東京港に面した公園内には、海とつながった潮入りの池やヨシ原、そして淡水池、小川、森林など多様な環境で構成されています。人工的に復元された環境を維持していくには、環境管理は欠かせないものです。

東京港野鳥公園の4つの環境と9つの環境要素

エンジン草刈機による草刈り

カマによる草刈り

トラクターによる作業

最近は気候変動の影響で草の成長が早くなり、そのため草刈りなどの管理作業が増え、保全活動の負荷が増えています。

放置するとほとんどの環境が草で覆われ、草木が伸びすぎると、いずれ森になってしまい、干潟や低い草丈の草地を好む鳥類には適さない環境になってしまいます。

野鳥をゆっくり観察できる広々とした観察デッキ

(観察窓からのぞくことで、野鳥の警戒心を和らげる)

木に止まってひとやすみする「カワウ」

魚が来るまでジッと待ち続ける「アオサギ」(手前は「コサギ」)

干潟遊歩道“がた潟ウォーク”では元気に飛び跳ねるトビハゼの姿も!

ネイチャーセンターを訪れてすぐ、来園していた一般の方が「ササゴイいるよ」と教えてくれました。

「ササゴイ」は、羽が笹の葉に似ていることからその名が付けられ、夏鳥として日本に渡ってくる渡り鳥です。

ササゴイ

「この場所は、渡り鳥、特にシギやチドリの仲間にとって重要な“中継地”でもあります。シギやチドリの仲間の多くは、南半球や熱帯で冬を越し、夏になると北半球の北部へ渡り子育てをします。

その移動距離は数千~約1万キロにもおよびます。長い旅の途中で立ち寄り、休憩や栄養補給をする場所が、中継地です。中継地は一カ所では足りません。国境を越え移動する先々に良好な中継地があることが、渡り鳥の命をつなぎます。

その意味でも、日本のこの中継地を守る活動には大きな意義があると感じています。東京港野鳥公園は「東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップ」に参加し、国際的に連携して渡り鳥の保全活動をしているんですよ」

チュウシャクシギ

草の伸びるスピードが早まる、湿地の状態が変わるなど、気候変動の影響も肌で感じながら、日々の作業に向き合う川島さん。

「自然を守るって言葉にすると堅苦しいけれど、鳥が好きという気持ちが根っこにあれば続けられるんです。」

そんな川島さんの最近お気に入りの鳥は「キツツキ」。中でも、街中で見られる「コゲラ」や、北海道に棲む「クマゲラ」など、バリエーション豊かなキツツキの生態に魅了されているそうです。

チャリボンを通じた寄付金は、レンジャーの経費や保全活動などに幅広く活用されています。

日本各地に常勤するレンジャーは、野鳥や自然に関する専門的な知識と技能を持ち、その魅力を人々に伝えるだけでなく、継続的な調査を通じて信頼性の高いデータを集めるという、重要な役割を担っています。

「日本野鳥の会の会員や支援者の方から、家にある図鑑や自然科学の古本を提供するので活かしてほしいという声も多くいただきます。チャリボンは、そうした想いの受け皿としてとてもありがたい存在です」

と語るのは、共生推進企画グループの塚田さん。

活動の広がりや、これまで接点のなかった方々にも支援の輪が届くようになったという実感があるそうです。

「皆さまが“小さい”と思われるようなご支援が、私たちの活動を支えてくださっています。

一冊の本が、チャリボンを通して寄付になり、それが何冊も集まって、大きな活動資金になっています。

本が寄付になるというご支援は、“目に見えにくいご支援”かもしれませんが、活動の現場にたしかに届き、活かされています。本当にありがとうございます。」(篠木さん)

「自然を守ることは、一人ではできません。でも、関心を持つこと、思いを寄せること、そして本を送ってくださることが、私たちの励みになります。まずはぜひ、東京港野鳥公園に遊びに来てください。」(川島さん)

お話をお伺いした共生推進企画グループ チーフの篠木さん(左)とチーフレンジャーの川島さん(右)

「寄付」と聞くと、まとまったお金やニーズに合った物資が好まれるのでは……と想像していましたが、「一冊の本が大きな力になっている」という言葉に、チャリボンの仕組みがしっかり現場で活かされているのだと実感しました。

インタビューのなかで何度も出てきた「活動を知ってほしい」という言葉。

その声を受けて感じたのは、「知る」こと自体が支援の第一歩になるということでした。

読み終わった本が誰かの役に立てば――

気になる団体を応援してみたいと思ったとき、チャリボンがその一歩を後押しできる存在であれば嬉しく思います。

取材を通じて初めて東京港野鳥公園を訪れましたが、もっと早く来たかったと感じました。

夏の自由研究にももってこいの公園で、みなさんもお出かけの際には是非お立ち寄りください。

https://www.charibon.jp/partner/wbsj/

#BooksForNature ― 読み終えた本で、自然を支える

「自然を守る仲間を、もっと増やしていきたい」

その想いを受け取り、私たち一人ひとりができることを、今、行動に変えてみませんか?

posted by 深井望

BACK NUMBER