バリューブックススタッフが選んだ「MY BEST BOOK 2025」

2026-01-23

2025-09-22

2023年に設立されたルビ財団は、ふりがな(ルビ)を社会に広げることで、誰もが知識や情報にアクセスしやすい社会の実現を目指してきました。

Web上でふりがなを表示できる「ルビフルボタン」の開発や、書店での選書フェア、ルビのある本を紹介するメディア運営など、その活動は多岐にわたります。

そしてこのたび、バリューブックスとともに、ルビがふってある本を集めた特設ページ「ルビフル書店」をオープンしました。

「人文」や「科学」などジャンルごとにルビのある本を紹介し、子どもから大人まで、本と出会いなおす場を目指しています。

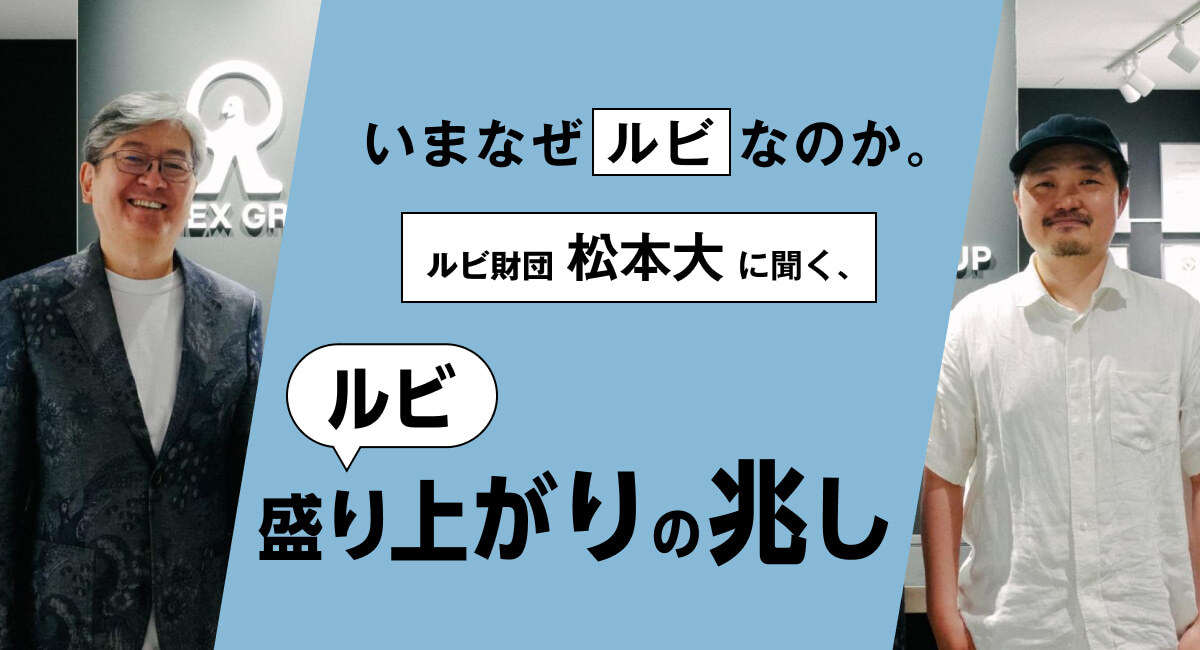

この取り組みにあわせて、ルビ財団ファウンダーであり評議員の松本大さんに、バリューブックス取締役の内沼晋太郎がインタビューを行いました。

「ルビはいま、なぜ必要なのか?」

その問いを軸に、松本さんの原体験から、ルビの持つ可能性、そして社会を変える静かなムーブメントについて、お話を伺いました。

松本大(左):

ルビ財団 ファウンダー・評議員。マネックスグループ 会長兼取締役会議長。1999年マネックスを設立し、オンライン証券サービスの草分けとして急成長を遂げる。東京証券取引所、マスターカードなど上場企業の社外取締役を歴任。

内沼晋太郎(右):

バリューブックス取締役。新刊書店「本屋B&B」共同経営者、「日記屋 月日」店主として、本にかかわる様々な仕事に従事。また、東京・下北沢のまちづくり会社、株式会社散歩社の代表取締役もつとめる。

ー そもそも松本さんが「ルビのある社会」を目指すようになったきっかけって、どこにあるのですか?何か原体験的なお話があるのでしょうか。

松本: 私の実家は本で埋め尽くされた家でした。畳から天井まで本棚があって、棚には二重に本が入っている。ほぼ全部の部屋に本があるような“本まみれの家”。子どもの頃は下の段から本を引っ張り出して、とにかく適当に読んでいました。

ー それはすごい。本のジャングルみたいですね。

松本: そうですね(笑)。引っ張り出す本もジャンルはバラバラ。怪人二十面相の小説もあれば、イチゴの栽培方法がぎっしり書かれた園芸書や、美術全集もありました。今思えば、その多くにルビが振られていたんです。だから子どもでも「読めないからやめよう」とならず、ページをめくり続けられた。結果的に科学や芸術など、全然違う世界に触れられたんです。

ー なるほど。ルビが知識の入り口を広げてくれていたんですね。

松本: 当時は意識してませんでしたけど、今振り返ると決定的に大きかった。わからない言葉でも「読めるから読んでみよう」となる。好奇心の幅が自然に広がっていきました。

ー だから今、ルビ付きの本が減っているのはすごくもったいない。

松本: そうなんです。子どもが好奇心のままにいろんな分野を渡り歩ける環境を、社会全体で失っていると思うんです。

ー 昔は新聞や雑誌にもルビが多かったのに、いつの間にか減ってしまったのはなぜなんでしょう?

松本: 理由は大きく3つ。ひとつは戦後のGHQ。漢字を減らして簡略化すべきだ、という考えが広がった。2つ目は活字組版の人手不足。小さなルビ用の活字を拾って組む作業は、ものすごく大変だった。3つ目は「デザイン的に邪魔」という意見です。字がごちゃごちゃ見えると。

ー 歴史的な背景と実務的な事情、そして美意識の問題が重なったわけですね。

松本: そう。ただ今は事情が違う。DTP技術も発達したり、AIを使えばある程度の自動化もできると思います。つまり技術的なハードルは減ってきている。残るのは「やる意思があるかどうか」だけなんです。

ー デザインの問題も、工夫で解決できそうですよね。

松本: 実際そうです。文字サイズや行間を少し調整すれば読みやすくなる。

ー 具体的に事例はありますか?

松本: 行きつけのイタリアンレストランでの事例がありまして……

ー なんだかすでに面白そうなニオイがします(笑)。

松本:ルビ財団を作ってから、仲間と毎月の定例ミーティングをそのお店でやっていたんです。最初はメニューの一部にちょっとルビが振られているだけだったんですが、あるときふと見たら「あれ、前より増えてる?」って気づいた。で、さらに数か月後に妻と行ったら、なんと全体がルビ付きになっていたんです。

ー すごい!それはテンション上がりますね。

松本: 店員さんに聞いたら、「毎月ルビの話をされていたのが耳に入ってきて、試しにやってみたんです」と(笑)。最初はいきなり全部じゃなくて、少しずつ増やしていったそうです。結果的に今は全部ルビ付きメニューになっている。

ー 自然に広がっていったっていうのが嬉しいですね。

松本: しかもそのメニューが、かっこいいんですよ。普段は漢字で書かない野菜の名前が漢字で表記されていて、それにルビが振ってある。イタリア語の料理名にもルビがあって、読みやすいし、むしろ高級感がある。おしゃれで、誰でも安心して注文できる。まさに「ルビ=ダサい」という先入観を覆す事例なんです。

ー 出版社やブックデザイナーにも、その知見がもっと必要なのかもしれませんね。ルビデザイナー、みたいな方が出てきても面白そうです。

松本: そう思います。ルビを振っても誌面を美しく見せるノウハウがあれば、現場はもっと前向きに取り組めるはずです。

松本: 活動を始めた頃は「なぜルビが必要なのですか」とよく言われました。

ー 世の中の反応的には、ちょっと不思議な活動だと捉えられていたのですね。

松本: ええ。また、「ルビなしで読めないなんて恥ずかしい」「自力で覚えるべきだ」という声も少なくありませんでした。でも、続けていくと「実は自分もルビがあった方がよかった」と言う人が少しずつ現れたんです。

ー 隠れルビ派の出現ですね!

松本: そうなんです。科学雑誌『Newton』では誰でも読めるようにと、「せっかくだから総ルビにしてはどうか」という意見が出て『Newtonムック・別冊シリーズ』は総ルビになった。東大の藤井総長も最初は笑ってましたが、話していくうちに「確かに必要だ」と認めてくれました。評論家の宮崎哲弥さんも熱心な推進派です。

ー 徐々に推進派の勢いが増す中で、まさにルビが今、キテいるんですね。

松本: 最初は変人扱いされても、続けていると「実は自分もそう思っていた」と言う人が必ず出てくる。そういう人たちがつながり始めて、ようやく流れになりつつある。

ー とはいえ、「ルビがあると読みにくい」という人も一定数いるんじゃないかと。

松本: 調査すると、2割くらいの人は「チカチカして読みにくい」と答えています。ディスレクシアの方も含まれる。ただ残りの8割は「気にならない」「むしろ読みやすい」と答えている。読むスピードが上がる人も多いんです。

ー なるほど。気になる派の人も、先に話したようにデザインで解決できそうですね。

松本: おっしゃる通りです。出版社が本気で工夫すれば、2割の人への負担を減らしつつ8割の人のニーズを満たすことができる。

ー すごく賛成ではあるのですが、デザイナーの工数が増えたり、ページ数が増えて印刷コストが上がったりと現実的な課題もありそうです。

松本: そこは確かに最初のハードルです。でも経験値がたまれば仕組み化できる。むしろ今は過渡期で、より広がればそれも解決できると考えています。

ー 今回のルビフル書店の中で「大人に読んでほしい!」と思う一冊をぜひご紹介いただきたいです。

松本: やっぱり『Newton』ですね。科学雑誌って、量子力学や宇宙、医学など専門用語がびっしり出てくる。普通なら“難しそう”と感じて手を引いてしまう分野です。でも、そこにルビがあると「とりあえず読める」状態になる。読めるからページをめくる、めくるから理解がついてくる。科学のハードルをぐっと下げてくれるんです。

表紙の文字にもルビが振られている徹底ぶり!

表紙の文字にもルビが振られている徹底ぶり!

ー たしかに漢字が読めない時点で、内容以前に挫折しちゃいますよね。

松本: そうなんです。実はNewtonでは、2023年に方針が変わって、別冊はほぼフルルビ化されました。これまで科学雑誌では、専門用語にルビを振ることはほとんどありませんでした。だからNewtonが別冊で総ルビ化に踏み切ったのは、大きな転換でした。実際に導入してみると「読みやすい」「子どもと一緒に読める」と好評で、科学がより広い読者の手に届くキッカケになったんです。

ー それはすごい。ある種、ルビが科学の民主化を進めてくれたのですね。

松本: 実際、書店でルビフル本フェアをやったときも、上位5冊中4冊がNewtonでした。親子で一緒に手に取る姿も多くて、「子どもが面白がっているから自分も読んでみた」という大人の声もありました。逆に「大人が再入門できる」入り口にもなっているんです。

ー Newtonの例は、ルビは教育支援だけではなく、知を広げる社会的装置でもあることを示してくれる好例ですね。

松本: 私は「すべての本にルビを」とは考えていません。でも「あっても普通」という社会にはしたい。学校のお便り、役所の書類、美術館のキャプション。そこにルビがあるだけで、子どもも外国人も、日本語が得意でない人も、参加できる範囲が広がる。

ー しかるべき場所にはせめてあってほしいということですよね。小さな工夫で、社会の包容力が変わるはず。

松本: そうです。大きなイノベーションを起こさずとも、既存の文章に少しルビを振るだけで、理解度も学びの速度も変わる。それが社会全体の生産性につながる。ルビを振ることは、社会のインフラをつくることにもつながるんです。

ー なるほど。バリューブックスとルビ財団が一緒に取り組むことの意義を、いっそう強く感じることができました。

松本: 私もそう思います。ルビフル書店はその第一歩。密かなムーブメントになりつつあるルビを、一緒に広げていけると嬉しいです。

今回の〈ルビフル書店〉では、科学と人文というジャンルを中心に、

ルビが振られているからこそ、より多くの人にひらかれている本を集めました。

本が“読めない”という壁の前に立っている人に、もう一度本と出会う機会をつくりたい。

そんな願いを込めて、この棚をひらきます。

▶ 科学の棚はこちら:

https://www.valuebooks.jp/shelf-items/folder/f0686220aec1996?conditions_sorting=6

▶ 人文の棚はこちら:

https://www.valuebooks.jp/shelf-items/folder/9768621feebb36e?conditions_sorting=6

posted by 神谷周作

愛知県の片田舎生まれ。大学卒業前、就職するのが嫌でバンコクに1年ほど住んでいました。なのでタイ語話せますสวัสดีครัป

BACK NUMBER